|

| 出庫。2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

釧路

|

| この年は早々にC11が不調となりDE10形ディーゼル機関車の牽引となった。2022年2月撮影 |

|

| 2025年2月撮影 |

|

| 25周年記念ヘッドマーク。2025年2月撮影 |

|

| 2022年2月撮影 |

|

| 2025年2月撮影 |

|

| スハフ14はリニューアル工事でディゼル発電機が汎用タイプに換装され床置きとなった。2025年2月撮影 |

|

| ディーゼル機関車代走時はヘッドマーク無し、昔の普通列車という感じでこれも良かった。2022年2月撮影 |

|

| 釧網本線全通90周年のサボ。2022年2月撮影 |

|

| 文字も鶴も小さめなテールマーク、客車のリニューアルで屋根上も変化した。2022年2月撮影 |

|

| おおぞら1号の到着を待ち出発する。2022年2月撮影 |

|

| 特急おおぞらは261系になった。2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

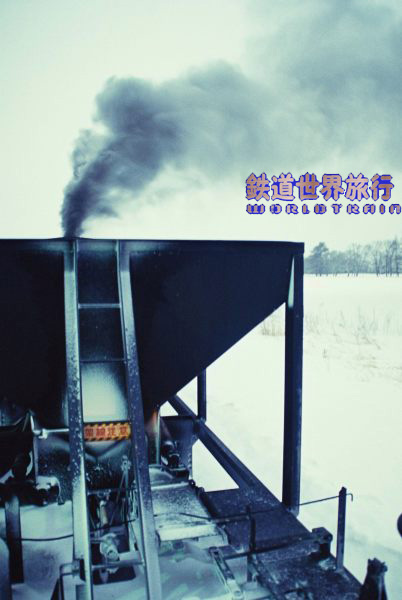

| 真っ黒い煙。2025年2月撮影 |

|

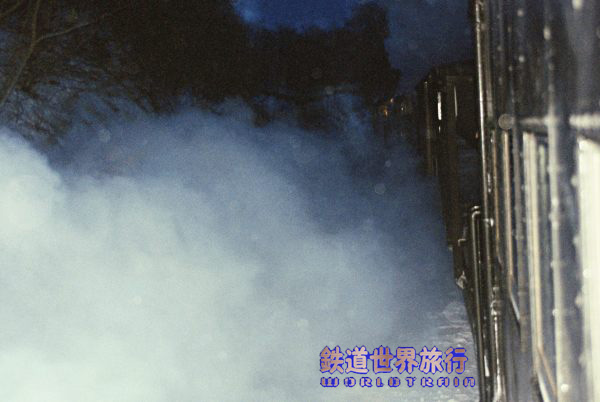

| 雪に映る煙の影。2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 2025年2月撮影 |

釧路-東釧路

|

| スケートリンクの様な氷。2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 運行初年度の最終日、機関車逆向きで出発。 2000年3月撮影 |

|

| 川の雰囲気はだいぶ変わった。2000年3月撮影 |

|

| 前日の天気予報にしては穏やかに感じたが、風が強く煙は向うに流されていた。 2018年2月撮影 |

|

| 2003年2月撮影 |

|

| 2003年2月撮影 |

|

| レンズに付きやすい雪だったので風上側で仕方なかった。 2018年2月撮影 |

|

| 振り向いて。2003年2月撮影 |

|

| 木が茂った。 2018年2月撮影 |

|

| 客車5両の後ろに車掌車が付く編成。2003年2月撮影 |

釧路湿原−細岡

|

| 2003年3月撮影 |

|

|

|

|

| 2021年2月撮影 |

|

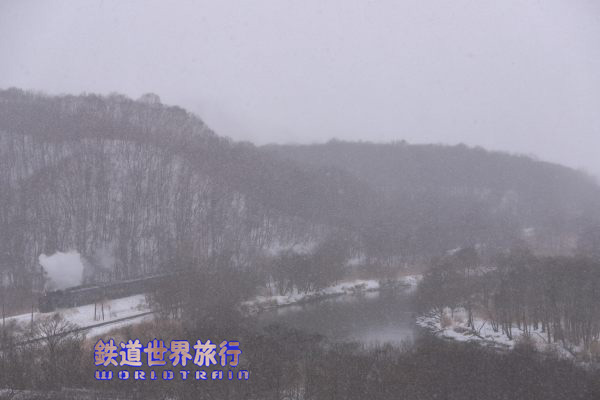

| ちょうど雪が強くなった。2021年2月撮影 |

細岡−塘路

|

| 「冬のS L と石炭のマチ・釧路」ツアー3日目のフリータイム。2010年2月撮影 |

|

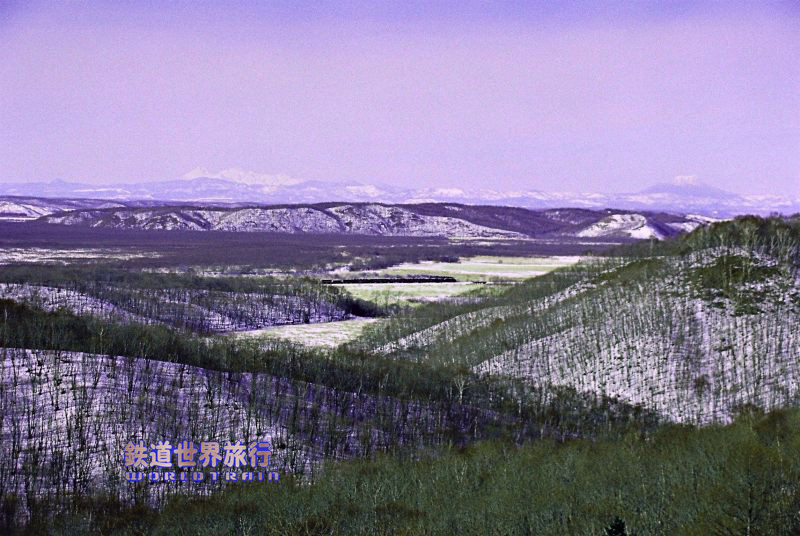

| 新夢ヶ丘展望台。2010年2月撮影 |

|

| 2010年2月撮影 |

塘路−茅沼

|

| 塘路到着前を、塘路より北のサルボ展望台から撮影。2000年3月撮影 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2001年1月撮影 |

|

|

|

|

|

|

|

| 運行初年度、この頃は道路上に車を停めて撮影する人が多かった。 当初は客車の両端に車掌車が連結されていた。2000年3月撮影 |

|

| 展望台からでも掛かるまで線路際の木が育ち歩道から撮影する人はいない。2025年2月撮影 |

|

| この日は重連+貨車付き編成での川湯温泉延長運転。2001年1月撮影 |

|

| 丘の樹木が育ちここまでが限界になった。2019年2月撮影 |

|

| 以前は全然大丈夫だった。 2001年1月撮影 |

|

| 直線が終わる踏切まで見えていた。 2000年3月撮影 |

|

| 釧路の街まで見える三角点とも呼ばれていたサルルン展望台より、釧路湿原駅あたりだろうか遠くに煙だけ見える。2019年2月撮影 |

|

| こちらも塘路到着前から見える。2019年2月撮影 |

|

| 塘路駅を出発。 2018年2月撮影 |

|

| 2019年2月撮影 |

|

| 2019年2月撮影 |

|

|

|

|

| サルボ展望台からとは反対側が見える直線区間。2019年2月撮影 |

|

|

|

|

| 2019年2月撮影 |

|

| 三角点からはカーブの始まりが樹に遮られる限界だった。 2018年2月撮影 |

|

| 樹々の奥になるが真下を通る。2019年2月撮影 |

|

| 二本松展望台。 2003年3月撮影 |

|

| 雪が多い年だった。2003年3月撮影 |

|

| 2003年3月撮影 |

|

| 狙いどころはカーブより先。2003年3月撮影 |

|

| 奥の方はこの頃から樹がきびしい。2001年1月撮影 |

|

| 2003年3月撮影 |

|

| 重連。2001年1月撮影 |

|

| 2003年3月撮影 |

|

| サルボ展望台からは、もう一度遠くに真横で見える。2000年3月撮影 |

|

| 雌阿寒岳と重連。 2001年1月撮影 |

|

| その先に雄阿寒岳も見えた、列車は重連であるが小さくて判らない。2001年1月撮影 |

|

| 木は伸びているが、24年後もかろうじて雌阿寒岳と雄阿寒岳の両方を入れて撮る事が出来た。2025年2月撮影 |

|

| 2019年2月撮影 |

|

| 俯瞰でなくても遠くから見える見通しが良い場所から。2021年2月撮影 |

|

| 2019年2月撮影 |

|

| 広々とした所を煙を上げ走る。2019年2月撮影 |

|

| 2019年2月撮影 |

|

| 2021年2月撮影 |

|

| 2両目に旧型客車のスハシ44が連結されている。2021年2月撮影 |

|

| 発電機載せ替え前のスハフ14。2021年2月撮影 |

摩周−美留和

|

| 川湯延長重連、摩周発車。 2001年1月撮影 |

|

| 2001年1月撮影 |

|

| 2001年1月撮影 |

|

| 2001年1月撮影 |

|

| 2001年1月撮影 |

|

| 混合列車を再現した編成。2001年1月撮影 |

美留和−摩周

|

| 帰りの摩周到着前。 2001年1月撮影 |

|

| 2001年1月撮影 |

|

| 復路は機関車の後ろに貨車が付く2001年1月撮影 |

摩周

|

| 摩周では長時間停車。2001年1月撮影 |

|

| ヨ4647は片側だけの貫通改造。2001年1月撮影 |

|

| 2001年1月撮影 |

|

| 給水が行われる。2001年1月撮影 |

|

| 水源は消防の水槽車。2001年1月撮影 |

|

| 2001年1月撮影 |

|

| JR北海道の貨車ホキ835とワム281395が連結され混合列車を演出されていた。2001年1月撮影 |

|

| 2001年1月撮影 |

|

| 2001年1月撮影 |

|

| 2001年1月撮影 |

|

| ヨ4350は両側とも貫通路が設けられていた。2001年1月撮影 |

乗車

|

| 2号車カフェカーの客席側、座席を外しだるまストーブが置いてある場所がある。 2001年1月撮影 |

|

| 20年以上経ったが変化は少ない。2022年2月撮影 |

|

| 乗車記念として配布される乗車証明書。2022年2月撮影 |

|

| 滑り止めを考慮し道内の一般用普通車は木の床が多く、この客車がそれを受け継いでいる。2001年1月撮影 |

|

| カフェカーのカウンタ、この車両は1988年からのC62ニセコ号用にスハフ44から改造された。 2001年1月撮影 |

|

| カウンタの向かいは、スタンドテーブルが窓際に延びる。2022年2月撮影 |

|

| L字状のカウンタでその手前の座席も外されている。2022年2月撮影 |

|

| その部分に台があり、窓はステンドグラス風に装飾されていた。2022年2月撮影 |

|

| 車端寄りには販売されているプレート類が展示されていた。2022年2月撮影 |

|

| デッキや車掌室だった部分まで客室と一体の空間となっている。2022年2月撮影 |

|

| カウンタと反対側の客室端1ボックス分も座席が撤去され、セミクロスシート的な横向き席となり丸テーブルがあるフリースペースとなっている。2022年2月撮影 |

|

| この部分の窓には丹頂鶴が描かれていた。2022年2月撮影 |

|

| 向かい側は展示スペースとなっていてパンフレットが並べられていた。2022年2月撮影 |

|

| こちら側はデッキが残るが、乗降扉は元々の手動なのでロックされている。2001年1月撮影 |

|

| 20年後も開かずの扉。2022年2月撮影 |

|

| デッキ部分は壁の色が違い昔の風情がある。2022年2月撮影 |

|

| カフェカー隣接の14系客車のデッキ、連結部分の上の方にケーブルが通され扉は開いたままとなっていた。壁にはカフェカーの販売品リストが掲示されている。2022年2月撮影 |

|

| 他の客車は14系、元は転換式簡易リクライニングシートであったが、ボックス席のクロスシートに変えられ、こちらにもだるまストーブが設置されている。2001年1月撮影 |

|

| こちらも20年、大きな変化はみられなかった。2022年2月撮影 |

|

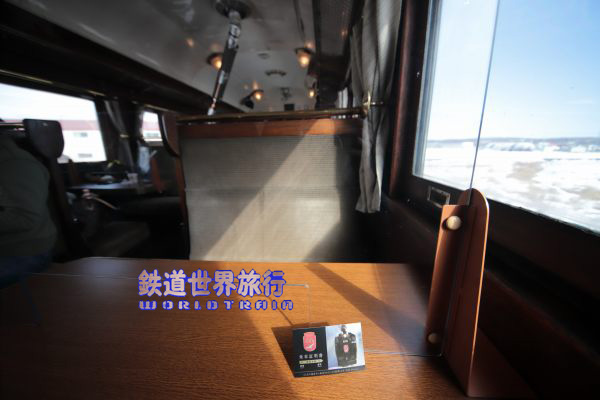

| 座席間には大型の固定テーブルが設けられ、この頃はCOVID感染拡大防止対策としてアクリル板が設置されていた。2022年2月撮影 |

|

| 元々は簡易リクライニングシートで向かい合わせも出来たスペースに直角椅子となったのでシートピッチは充分広い。2022年2月撮影 |

|

| 客室端は元々スキーを考慮して設けられた荷物置き場が残っていて、緊急用避難梯子などの備品類が置かれていた。2022年2月撮影 |

|

| 洗面台はかっての急行はまなすと同じだった。2022年2月撮影 |

|

| 客車リニューアル第一弾でスハフ14は「たんちょうカー」として、この冬から一新されていた。2022年2月撮影 |

|

| 往路に進行方向左となる側は窓の方を向いた2人掛け。2022年2月撮影 |

|

| 片側はボックス席のままであるが、反対側の眺めも楽しめる様に床が一段高くなり、座席のクッション厚みが増しグレードアップされている。2022年2月撮影 |

|

| ゆったりとした席で窓向き部分の定員は半減となり、人気がある列車なのに減らして大丈夫かと余計な心配をしてしまう。2022年2月撮影 |

|

| 化粧室側デッキの壁は以前のままであった。2022年2月撮影 |

|

| 洗面台の更新は以前に行われたものと思われる。2022年2月撮影 |

|

| 車掌室寄りのデッキとの間には展望通路が設けられた。2022年2月撮影 |

|

| 展望通路の入口付近に充電スタンドが設けられ、仕切壁には立っている時の腰当が取り付けられている。2022年2月撮影 |

|

| 展望通路、幅が広く壁側には腰当が付けられている。2022年2月撮影 |

|

| 分割されてはいるが上から下まで窓が拡げられている。2022年2月撮影 |

|

| 釧路川が見えるサイドに展望通路が設けられている。2022年2月撮影 |

|

| デッキとの仕切は無く一体の空間となっている。2022年2月撮影 |

|

| 展望通路の反対側は機器室で、元は床下にあったディーゼル発電機が汎用型に更新されこちらに設置されている。2022年2月撮影 |

|

| スハフ14は編成の両端で2両あるが、展望通路や窓向きカウンター席は同じ方向となる様に、客車としては左右対称のレイアウトとなっている。2022年2月撮影 |

|

| デッキや車掌室まわりの壁も木目調になった。2022年2月撮影 |

|

| ディーゼル機関車の牽引となり指定料金は安くされていた。2022年2月撮影 |

|

| スハフ14の貫通扉窓には補強の網目が入っている。2022年2月撮影 |

|

| 2両あった緩急車の1両の中には流氷が展示されていた。 2001年1月撮影 |

|

| 覚えていないが手前の筒にはクリオネがいたのだろうか。2001年1月撮影 |

|

| 車掌車の手ブレーキ。2001年1月撮影 |

|

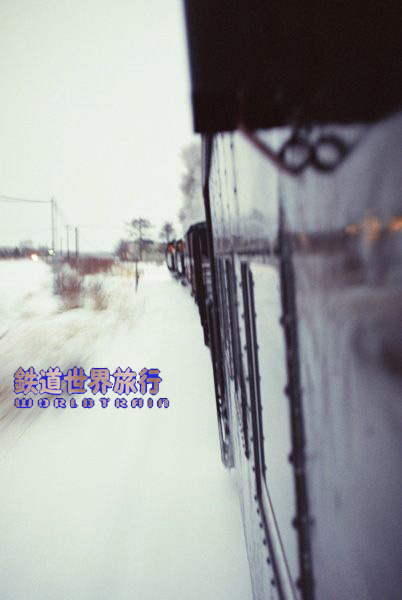

| 車掌室デッキからの眺め。2001年1月撮影 |

|

| 向こうで煙を上げながら動いている貨車、他の列車では見られる事が出来ない光景だった。2001年1月撮影 |

|

| 暗くなっても撮っていた。2001年1月撮影 |

茅沼

|

| 「冬のS L と石炭のマチ・釧路」ツアー3日目のフリータイム。2010年2月撮影 |

|

| たんちょうの来る駅として有名。2021年2月撮影 |

|

| この年はほとんどがディーゼル機関車牽引となった。2022年2月撮影 |

|

| 機関車も鶴も前進し離れてゆく。2010年2月撮影 |

|

| 2021年2月撮影 |

|

| 比較的静かなディーゼル機関車でも鶴はいなくなった。2021年2月撮影 |

|

| 2021年2月撮影 |

|

| 展望車的に機関車の後ろに車掌車 ヨ3500形 ヨ4647が連結されている。2010年2月撮影 |

|

| 編成全体を横から見られる。2010年2月撮影 |

|

| このあと塘路交換で網走行き普通列車が来るので茅沼で撮影する事は比較的多い。2021年2月撮影 |

|

| 2021年2月撮影 |

|

| この頃、最後尾スハフ14のテール幕は真白だった。2010年2月撮影 |

|

| 帰りに乗る列車は丹頂鶴の為に徐行して入って来た。2021年2月撮影 |

茅沼−塘路

|

| 復路のサルボ展望台、雲は多くなったがまだ2つの山が見えていた。2019年2月撮影 |

|

| 普通列車が減り、塘路で撮ると釧路方面へ帰る次の列車は3時間以上無く真っ暗になるまで待つ事になる。2019年2月撮影 |

|

| 撮る場所に迷い時間切れだった。2023年3月撮影 |

|

| 2003年3月撮影 |

|

| まず、塘路手前のガータ橋で撮り停車している間に駅より先まで移動してもう一度撮影できた。 2000年3月撮影 |

|

| 両端に車掌車ヨ3500形が連結されていた。2000年3月撮影 |

塘路−細岡

|

| サルボ展望台からの塘路駅発車。2019年2月撮影 |

|

| 民家の無い先の方まで見る事ができた。2019年2月撮影 |

|

| 初年度は帰りも塘路停車時間が長く、徒歩でも鉄橋と塘路駅を出たカーブの両方撮れた。 2000年3月撮影 |

|

| 午後は曇りの予報だったが陽がもってくれた。 2018年2月撮影 |

|

| 覚えていなかったが18年前と同じ場所の様だった。 2018年2月撮影 |

|

| 車掌車の連結は無くなり、最後尾のスハフ14にはテールマークが入った。 2018年2月撮影 |

釧路湿原−遠矢

|

| 釧路神社より、遠矢からはバスがあるので17時頃に帰る事が出来る。2019年2月撮影 |

東釧路−釧路

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 東釧路発車。2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 帰りの旭橋、沿線で復路を撮ると帰る列車が無くとても遅くなるので釧路市内で撮る事が多くなる。2021年2月撮影 |

|

| 2021年2月撮影 |

|

| 2021年2月撮影 |

|

| リニューアル改造前のスハフ14。2021年2月撮影 |

|

| 2019年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 2019年2月撮影 |

|

| 2023年2月撮影 |

|

| 空港連絡バスの時刻が迫っていて駅近くの陸橋で。 2003年2月撮影 |

|

| 2003年2月撮影 |

|

| 2003年2月撮影 |

釧路

|

| フィルム時代なのであまり撮らずブレブレを確認する術はない。2001年1月撮影 |

|

| 巻き取り不良だったのか、狙った操作だったのか覚えていない。2001年1月撮影 |

|

| 暗い時間は今思えば貴重だった。2001年1月撮影 |

釧路-釧路運輸車両所

|

| 視界が良くないのと時間の都合で、回送の発車を狙った。 2018年2月撮影 |

|

|

|

|

| ヘッドマークも雪景色。 2018年2月撮影 |