| C11 227 |

| C56 44 |

| C11 190 |

| C11 312 |

| C10 8 |

|

|

| 千頭から金谷まで片道の乗車券・SL急行券。 後に廃止となったが当時走っていた静岡からのバスで井川へ行き、井川線に乗って千頭まで行った。裏面の案内図に静岡-井川のバス路線が描かれていた。1994年4月 |

|

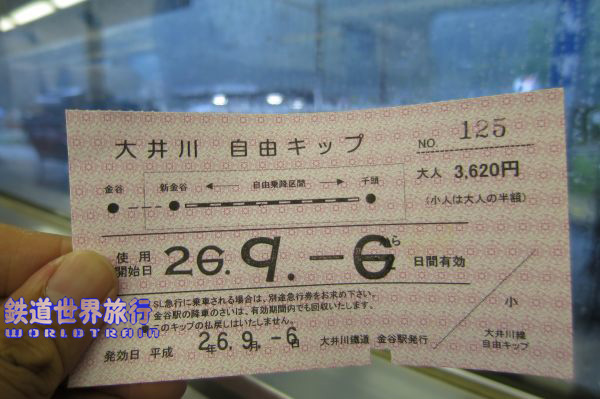

| 大井川自由切符、2日間有効で金谷から利用できるが、フリー区間は新金谷までで、金谷で降りると回収されるというルールで、東海道本線沿線に宿をとっていて新金谷に立ち寄った際に金谷までの切符を買っていなかったので1日目は新金谷で降り金谷まで歩く事になった。2014年9月 |

|

| 金谷から神尾までの開運たぬききっぷというのがあった。2024年2月 |

|

| 自動券売機の熱転写印字の切符。2008年8月 |

|

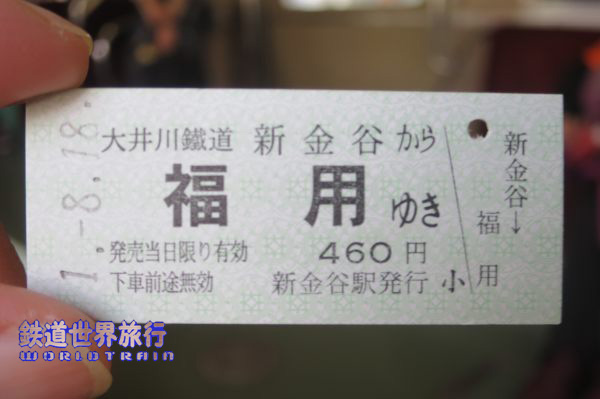

| 硬券乗車券になっていた。2019年8月 |

|

| 急行券も硬券。2014年9月 |

金谷

|

| C11 227は1976年に大井川鉄道で復活運転を始めた最初の蒸機機関車。 1942年に製造され標津線などで活躍していた。1997年8月 |

|

| 白帯が入っていたC11 227。1997年8月 |

|

| C56 44、1936年製で第2次大戦中にタイに渡り、1979年に靖国神社で保存展示されている31号機とともに帰国し大井川鐡道入りした。1989年3月 |

|

| 東海道本線の113系とC56 44。1989年3月 |

新金谷

|

| C56 44、この頃から既にトーマス関連のイベントが開催されていた。1997年8月 |

|

| C56 44、新金谷の先で撮影。1997年8月 |

門出

|

| C10 8一般の蒸機機関車にオレンジ色の客車が入ると非常に残念。2024年2月 |

|

| C10 8、客車の色が目立たない様に逆光の場所で撮影。 イギリスの保存鉄道でもイベントなどで蒸気機関車に顔を付けたりトーマス風にする事があっても、こんな色にした客車は知らない。2024年2月 |

|

| C10 8、同じ編成で3往復走ったこの日、できるだけ逆光になる様に撮った。2024年2月 |

神尾

|

| C10 8は1930年製で1961年に国鉄を引退した後は岩手県宮古市のラサ工業で稼働していた。1994年に大井川鐡道入りし1997年から復活運転が行われている。2024年2月 |

|

| C10 8、五角形をした合格祈願ヘッドマークを付けていた。2024年2月 |

|

| C10 8と、たぬき。2024年2月 |

福用

|

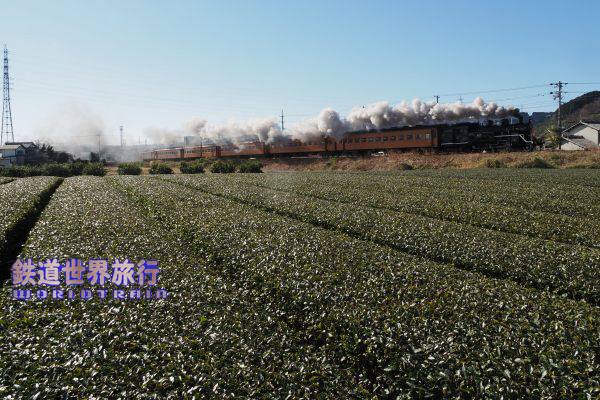

| C10 8、茶畑越しに。2019年8月 |

|

| C10 8、わかっていれば乗りたかったと後悔する変化に富んだ客車編成。2019年8月 |

笹間渡、川根温泉笹間渡

|

| 俯瞰撮影、遠くから長い間見えていた。C10 8。2008年8月 |

|

| 茶畑を行くC10 8。2008年8月 |

|

| C10 8、鉄橋は後追いとなった。2008年8月 |

|

| C11 227、第一橋梁で真横に見える場所に移動。2008年8月 |

|

| C11 227、客車7両の後ろに補機の電気機関車が付く。2008年8月 |

|

| C11 227、短めな編成は補機なしだった。1994年5月 |

|

| C56 44、ヘッドマークの他に旗を付けていた。1994年5月 |

|

| C56 44は2007年から2010年までタイ国鉄時代の姿となり735の番号で運転されていた。2008年8月 |

|

| C56 44。2008年8月 |

|

| C56 44。2008年8月 |

|

| C56 44。1994年5月 |

抜里

|

| C11 190。2014年9月 |

|

| C11 190、1940年製で1974年に国鉄引退後、個人で所有されていて2001年に大井川鉄道入りし、2003年から復活運転が行われている。2014年9月 |

|

| C11 190、最後尾にかわね路の丸形マークが付けられていた。2014年9月 |

塩郷

|

| 大井川と鉄道を跨ぐ吊り橋がある。2014年9月 |

|

| 吊り橋を渡る様子を遠くから見ると、まるで空中散歩。2014年9月 |

|

| C11 312、意外にも列車が通る時には渡る人がいなく、吊り橋がわかり難くなった。1994年5月 |

|

| C56 44、20年後に同じ失敗。2014年9月 |

|

| C56 44。2014年9月 |

|

| C56 44。2014年9月 |

|

| ダム越しにC56 44。2014年9月 |

|

| C11 312、この時はダムを見下ろす場所にて。1994年5月 |

崎平

|

| C11 190。2014年9月 |

|

| C11 190。2014年9月 |

千頭

|

| C11 312、2011年に新金谷の転車台が再設置されるまで、復路はバック運転で運行されていた。1994年4月 |

|

| C11 312、1946年製、1975年に国鉄引退後は三重県のドライブインで展示され、1988年に大井川鐡道入りし復活運転を始めたが、2007年に運転を終了し2020年に開業した門出駅で展示されている。1994年4月 |

|

| C11 227と静態保存機9600形49616。1994年4月 |

|

| C11 312、復路は川沿いに下っていくので煙は少ない。1994年4月 |

|

| C11 312。1994年4月 |

|

| 復路に乗車、C11 227。1994年4月 |

田野口

|

| C11 190、列車が来る前まで川原の子供たちは水遊びをしていた。2014年9月 |

|

| 2011年に新金谷の転車台が再設置され復路も機関車は前向きで運転される様になった。 C11 190。2014年9月 |

|

| C11 190、旧型客車が雰囲気をつくり出す。2014年9月 |

塩郷

|

| C11 227。1994年5月 |

地名

|

| C56 44、短いトンネルを通り抜ける。1994年5月 |

笹間渡、川根温泉笹間渡

|

| C11 312。1994年5月 |

|

| C11 312。1994年5月 |

|

| C11 227、このくらいでも煙が見えると嬉しかった。2008年8月 |

|

| C56 44。2008年8月 |

|

| なんとなくタイらしい雰囲気になった。C56 44。2008年8月 |

|

| C10 8、復路も俯瞰撮影。2008年8月 |

|

| C10 8。2008年8月 |

|

| C10 8。2008年8月 |

門出

|

| 2022年の台風被害により川根温泉笹間渡-千頭間の運休が続き、川根温泉笹間渡までとなり、この日はSL列車が3本あったがの復路は2本がそのままの編成で補機の電気機関車が先頭となり、最後の1本は電気機関車の前に蒸機機関車が付く重連の形となっていた。 C10 8。2024年2月 |

金谷

|

| C10 8、当時は蒸気列車も金谷発着。2008年8月 |

|

| C10 8、金谷では編成そのまま折り返すので復路だけ蒸気機関車が金谷側に付くのは復路だけとなる。2008年8月 |

|

| C56 44、東海道本線の大井川橋梁も入る角度で俯瞰撮影。2008年8月 |

|

| C56 44。2008年8月 |

|

| C56 44。2008年8月 |

|

| C11 227。2008年8月 |

|

| C11 227。2008年8月 |

|

| 2014年から運行開始した”きかんしゃトーマス号”のため、C11 207がトーマス風に改装された。 2014年9月 |

|

| ミニチュアの様な写真となった。2014年9月 |

|

| 客車もオレンジ色に塗り替えられているが、オレンジ色客車の長編成はアニメでも見た記憶はなく、イギリスの実車でも茶色が基本でオレンジ色の客車なんか見た事はない。 せいぜいオレンジはトーマス専属の2両だけにして、あとは茶色い客車にした方がリアルに思える。2014年9月 |

|

| C11 227。2014年9月 |

|

| どうしてもミニチュア風に見える、C11 227。2014年9月 |

|

| C11 227。2014年9月 |

|

| 子供連れに人気で、通過駅でも沿線の方が手を振りに来る。2014年9月 |

|

| C11 227。2019年8月 |

|

| 不調だったのかこの日はELがすぐ後ろに付いて重連で走っていた。2019年8月 |

|

| 2015年からはC56 44が”ジェームス”に改装された。2019年8月 |

|

| C56 44、フェンダも表現されているが横から見るとアンバランス。2019年8月 |

|

| 9600形49616は、きかんしゃトーマスのキャラクタ”ヒロ”に改装されていた。2014年9月 |

|

| 本物の蒸気機関車とは思えない姿になってしまった。2014年9月 |

|

| ”ヒロ”のモデルはD51で、各地に解体の危機にある静態機が多くあるので、引き取った方が良いと思う。2014年9月 |

|

| 井川線の小型DLにも顔が付きRUSTYとなっていた。2014年9月 |

|

| 千頭駅に着くと機関車は切り離され転車台の方へ向かう。2014年9月 |

|

| 国鉄赤谷線の東赤谷駅から移築されたイギリス製の転車台、半周分大勢の観客に囲まれている。2014年9月 |

|

| 転車台は手動式で暑い日は特に大変だろう。2014年9月 |

|

| トーマスの後ろ姿は思い出せない。2014年9月 |

|

| バックで進み...。2014年9月 |

|

| ヒロの隣にトーマスが並ぶ。2014年9月 |

|

| 横顔の並び。2014年9月 |

|

| 電気機関車E101、E102は大井川鉄道の電化と同じ1949年に新製導入された軸配置BBのデッキ付電気機関車で、主にSL列車の後補機や入換に使われている。1997年8月 |

|

| E101。2014年9月 |

|

| E101。2019年8月 |

|

| E102。1989年3月 |

|

| E102。1994年4月 |

|

| E102。2014年9月 |

|

| ED501は1956年製の元大阪窯業セメント伊吹工場専用線で活躍していた機関車で1999年に譲渡された。2014年9月 |

|

| ED501。2014年9月 |

|

| E101とED501。2014年9月 |

|

| パンタグラフやヘッドライトが取り外された状態で留置位置されていたED501。2024年2月 |

|

| E32、E31形は元西武のE32〜34で2010年に大井川鉄道に譲渡されたがしばらく留置状態になっていて、本線で使用されたのは2017年からとの事。 新製されたのは1986〜87年と比較的新しい機関車で軸配置はBB。2014年9月 |

|

| E33とE34。2014年9月 |

|

| E34。2019年8月 |

|

| E34。2019年8月 |

|

| E34。2024年2月 |

|

| E32。2024年2月 |

|

| E32。2024年2月 |

|

| E32。2024年2月 |

|

| E32。2024年2月 |

|

| 2829+3829、大井川鉄道では電化当初から、各地から払い下げられた電車をモハ300形、クハ500形として連番で導入されていたが1970年に導入されたモハ310+クハ310と同様に、元名鉄3800系で1972年に車体のみ譲渡された2編成は名鉄時代の番号表記のまま使われた。 この編成は1998年に廃車となった。1994年5月 |

|

| 311+511、こちらは元西武371系、元々は国鉄クモハ11の払下げで1976年に大井川鉄道に譲渡され511は付随車化、1988年に中央扉が埋められ2扉車に改造され1998年に廃車となった。1994年5月 |

|

| ”みどり-さわやかGO GO GO”というヘッドマーク。1994年5月 |

|

| ”奥大井-さわやかGO GO GO”というヘッドマーク。1994年5月 |

|

| 312形とも呼ばれるこちらは元西武351系で1977年と1980年に1編成づつ導入され、その際の改造で中央の窓が埋められ2扉化された。 ”みどり-さわやかGO GO GO”というヘッドマークを付けて急行に就いていた。1994年5月 |

|

| クハ側は”湯遊”というヘッドマークを掲げていた。1994年5月 |

|

| 1100形、元岳南鉄道の1100形でセミステンレス製の1105が大井川鉄道に譲渡されそのままの番号で活躍した。車両千頭駅の保存車両の隣に留置されていたが、1996年廃車との事でこの頃はまだ車籍があった様だ。1994年4月 |

|

| 6010系、元北陸鉄道の6010系で1963年製であるが、運行した加南線の廃止により譲渡され、1971年に大井川鐡道に導入され2002年に廃車となった。北陸鉄道からの番号で電動車6011で付随車6061。1994年5月 |

|

| アルミ合金の車体で北陸鉄道からの愛称”しらさぎ”のエンブレムが付いている。 この時は前照灯の左右にシールドビームが増設されていた。1997年8月 |

|

| 車内はセミクロスシートでクロスシート部分は転換式、貫通部分が精一杯くり抜かれているのが印象的だった。1997年8月 |

|

| 1000形、元伊豆箱根鉄道1000系で1991年から1編成導入されたが1998年に自然災害による事故で廃車となった。1994年5月 |

|

| 元京阪3000系は大井川鐡道ではSEカーに続く2代目の3000系となった。2008年8月 |

|

| 1994年から導入された1編成のみで電動車3008、付随車3507。2008年8月 |

|

| よく見かけ乗った気もするけれど近くで撮った写真は見つからなかった。2008年8月 |

|

| 420系は元近鉄の車両で特急用として造られた6421系を一般車に改造した420系が譲渡されたもので、中央の扉のみ両開きとなっている。1997年8月 |

|

| 1995年から導入された1編成のみで近鉄時代の番号のまま電動車421、付随車521、2014年には新金谷の留置線に入っていて2016年に廃車となった。2014年9月 |

|

| 元近鉄特急どうしの並び。2014年9月 |

|

| 21000系、元南海ズームカー21000系で1994年と1997年に1編成づつ導入された。2014年9月 |

|

| 21000系、急行運用にも就く。2014年9月 |

|

| 21000系と東海道本線の211系。1997年8月 |

|

| 第一橋梁を渡る21000系。2008年8月 |

|

| 21000系遠くからの俯瞰。2008年8月 |

|

| 21000系2編成の並び。2014年9月 |

|

| 。 |

|

| 21000系、ヘッドマークが丸形になった。2019年8月 |

|

| 21000系。2019年8月 |

|

| 21000系。2019年8月 |

|

| 21000系、準急のヘッドマーク。2024年2月 |

|

| 夜の門出駅に着く21000系。2024年2月 |

|

| 車内は転換クロスシート。2024年2月 |

|

| 乗降扉は片開き。2024年2月 |

|

| 歴史を感じさせるデザインの転換クロスシート。窓上の荷棚付け根部に照明がある。2024年2月 |

|

| 扉より車端側はロングシートとなり吊り手が設けられたが荷棚下の照明はそのまま。2024年2月 |

|

| 以前は自動販売機が設置されていた。2014年9月 |

|

| ワンマン対応の為、運転室後ろに料金箱と表示モニターがある。2024年2月 |

|

| 21000系の運転台から見たデッキ付き電気機関車。2014年9月 |

|

| 入って間もないE31形の一部は途中駅に留置されていた。2014年9月 |

|

| 右寄りにモニターが増設されている。2024年2月 |

|

| 16000系とのすれ違い。2024年2月 |

|

| 元近鉄16000系、JR東海の特急車両373系との並び。2019年8月 |

|

| 元近鉄16000系の16000系、1997年から2002年にかけ3編成が導入された。2008年8月 |

|

| 16000系。2008年8月 |

|

| 16000系。2008年8月 |

|

| 16000系。2014年9月 |

|

| 16000系。2014年9月 |

|

| 16000系。2019年8月 |

|

| 16000系。2019年8月 |

|

| 16000系。2019年8月 |

|

| 新金谷での21000系と16000系の並び。2014年9月 |

|

| 神尾でも21000系と16000系の並び。2024年2月 |

|

| 車内は回転クロスシート。2014年9月 |

|

| 回転クロスシートであるが主に向かい合わせにされていた。2024年2月 |

|

| 背もたれは隣席と一体でリクライニングはできない。2014年9月 |

|

| 5角形をした小さめな折り畳みテーブルがある。2014年9月 |

|

| 窓に合わせ向かい合わせとされている。2024年2月 |

|

| 乗降扉は折戸で客室との間に仕切は無い。2024年2月 |

|

| 開く扉を示す表示灯が設けられていた。2019年8月 |

|

| 広告スペースに近鉄時代の写真と説明書きがあった。 目立たない場所で良いが、各車両にこの様な説明板があると嬉しい。2014年9月 |

|

| 連結部の通路幅は狭く機器室や元化粧室のスペースもあるのでワンマンカーとしては車両間が遠く感じる。2024年2月 |

|

| 千頭寄りが2号車となっている。2024年2月 |

|

| 運転室後ろには料金箱が設置させ、運賃表示用のディスプレイは運転室後ろに配置されている。2024年2月 |

|

| 運転台から見た元京阪3000系。2014年9月 |

|

| こちらも貫通扉後ろ辺りにモニタが増設されていた。2024年2月 |

|

| きかんしゃトーマスのステッカーが沢山貼られた16000系があった。2014年9月 |

|

| 正面は大丈夫だった、16000系。2014年9月 |

|

| 東海道本線は313系になっている。2014年9月 |

|

| 扉脇の連結部は帯が消され、等身大くらいあるトップハムハット卿のステッカーが貼られていた。2014年9月 |

|

| 車内装飾は控えめ。2014年9月 |

|

| 運転室後ろにはトーマスとヒロのシールが貼られていた。2014年9月 |

|

| 7200系は廃止された十和田電鉄から譲渡された車両で大井川鉄道では2015年から導入開始。 元々は東急7200系で、十和田観光電鉄には両運転台に改造され2002年に2両譲渡されていて、番号は十和田観光電鉄時代のまま7204、7305となっている。2019年8月 |

|

| 両運転台化で新設された運転台は切妻で東急8000系の様な印象になった。2019年8月 |

|

| 1両での運行も可能であるが、2両で走っていた。2019年8月 |

|

| 2台とも後ろ側が切妻前面となっている。2019年8月 |

|

| 6000系は、元南海6000系で6016+6905の1編成が譲渡され、写真を撮った時点では導入前であるが2024年12月に運行開始された。2024年2月 |

|

| これからは大井川鉄道も銀色の電車ばかりにならないか心配ではある。2024年2月 |

|

| 新金谷駅南側の跨線橋より。2024年2月 |

|

| オハフ33、蒸気機関車が牽引するのは客車として多くの旧型客車が現役、種類も多く型式が同じでも端部や扉などに多くの違いがみられる。2014年9月 |

|

| こちらのオハフ33 215、幌枠が外され、貫通部分に扉が付きテールマークが付く様になっている。2019年8月 |

|

| オハ35。2024年2月 |

|

| スハフ42。2014年9月 |

|

| スハフ42、一部の客車はきかんしゃトーマス用にオレンジに塗られ車両番号まで消されている。 オレンジ色客車の長編成はアニメでも見た記憶はないが、大量に塗り替えられトーマス以外の列車にも使われるのが残念。2019年8月 |

|

| スハフ43 2、1951年に特急列車用に製造された客車でC12 164などとともに1986年からトラストトレインとして修繕保存されている。2024年2月 |

|

| スハフ43 3、こちらも同じ形式であるが洗面所窓が改造され、違いになっている。2019年8月 |

|

| オハニ36 7、こちらもトラストトレインで荷物車との合造客車。2014年9月 |

|

| ナロ80 1、西武鉄道の電車をベースに改造したお座敷客車。2019年8月 |

|

| スイテ82 1、こちらも西武鉄道の電車をベースに改造した展望客車。2014年9月 |

|

| オハフ13 701、2017までSLやまぐち号で使われていた12系客車を譲り受けて留置されている。2024年2月 |

|

| オハ12 701SLやまぐち号では各車で内装に違いをつけ、こちらは欧風客車とされていた。2024年2月 |

|

| オハ12 702、昭和風客車。2024年2月 |

|

| オハ12 703、大正風客車。 小さく改造された窓周りの錆が目立つ。2024年2月 |

|

| スハフ12 702明治風客車。2024年2月 |

|

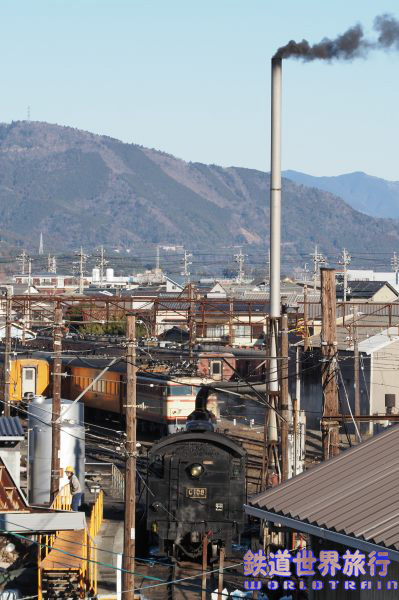

| 新金谷に車両区があり転車台のあたりまでをSL広場として整備されている。2014年9月 |

|

| 新金谷の転車台は1970年に撤去されたが、2011年に再設置された。2014年9月 |

|

| 転車台を使わない時間帯は、運転休止状態が続いているC12 164を載せ展示されていた。2014年9月 |

|

| この時のC12 164には白帯が入っていた。2024年2月 |

|

| 運転準備中の蒸気機関車2台の顔が見えた。2019年8月 |

|

| ジェームスとなったC56 44が動き出したところ。2019年8月 |

|

| トーマスの運行が無い時期がチャンスと思ったが看板が設けられていた。2024年2月 |

|

| 有料にて車両区内に入場し見学できるコースも設定されていた。2014年9月 |

|

| トーマスとなったC11 227のキャブ内。2014年9月 |

|

| 旋回窓から前方を望むとトーマスを感じる。2014年9月 |

|

| その後ろにはC56 44が出発準備。2014年9月 |

|

| C56 44のキャブ無い。2014年9月 |

|

| テンダーの前側に小さなナンバープレートが付いていた。2014年9月 |

|

| 助手席側から前方の眺め。2014年9月 |

|

| その後トーマスが隣に移動していた。2014年9月 |

|

| その後ろにも蒸気機関車がスタンバイ。2014年9月 |

|

| 装飾の銀帯が入ったC11 190。2014年9月 |

|

| 出発の準備が続々と進められていく。2014年9月 |

|

| 機関庫内の2階に見学ルームが設けられていた。2014年9月 |

|

| 庫外に居たC11 190のうしろ姿が独特だった。2014年9月 |

|

| 機関庫内ではC10 8が整備中。2014年9月 |

|

| 入換用のアントには南海のステッカーが付いていた。2014年9月 |

|

| 外周からも機関車が垣間見られる。2024年2月 |

|

| 新金谷の南側には道路の跨線橋がある。2024年2月 |

|

| 跨線橋を渡った車両区の向かいは公園になっている。2014年9月 |

|

| SL広場という碑ができ、東屋も建っていた。2024年2月 |

|

| 新金谷駅前に建つプラザロコ内に井川線で活躍した機関車と客車が展示されている。2019年8月 |

|

| 1「いずも」は1921年コッペル製のC形タンク機、一畑軽便鉄道、住友セメントと辿り大井川鉄道に来た。1997年8月 |

|

| サイドには「IZUMO」と切り抜かれた楕円形のプレートが取り付けられている。2019年8月 |

|

| 炭庫部分が階段状に張出し、元々オープンだったのか後方は大きな窓になっていた。2019年8月 |

|

| 1275 1922年コッペル製のC形タンク機、 日本ステンレス直江津工場の専用線で活躍した。2019年8月 |

|

| こちらの方がかなり近代的に見える。2019年8月 |

|

| 後部は炭庫部分が斜めに張り出している。2019年8月 |

|

| 他に井川線で来賓車として活躍したCスロフ1形客車 スロフ1、スロフが展示され昔風の駅舎が再現された展示スペースがある。2019年8月 |

|

| この頃は千頭駅で静態保存されていた。1994年4月 |

|

| いずも が前で、後のロコプラザと同じ並びだった。1994年4月 |

|

| 後に見た時はD51のヒロ風な姿に改装されていた9600形49616。1994年4月 |

|

| 千頭から先、井川まで井川線が延びている。 この時は静岡から出ていたバスで井川に移動、向かって来る列車が遠くに見えた。1994年4月 |

|

| 井川側は制御客車のクハ600形となる。1994年4月 |

|

| 機関車は千頭側に連結されていて終点でも機回しはない。1994年4月 |

|

| 井川から乗車した列車は「関の沢」ヘッドマークを付けたDD20 4を先頭にした客車4両編成だった。1994年4月 |

|

| 軌間は大井川本線やJRと同じ1067mmでありながら車体幅などの規格が狭く小さな車両が走っている。1994年4月 |

|

| 制御客車が先頭で、押している機関車の後ろに貨車が連結された変わった編成だった。1994年4月 |

|

| この頃はすれ違う列車が結構あった様だ。 特に列車愛称など無かったが違ったデザインのヘッドマークが取り付けられている。1994年4月 |

|

| ヘッドマーク無しの車両もある。1994年4月 |

|

| 後押しのディーゼル機関車が重連になっていた。1994年4月 |

|

| 沿線のダム建設の影響で1990年から高い所に通された新線にはアプト区間があり、それに対応した専用の機関車が連結される。1994年4月 |

|

| 後ろとなる制御客車の運転台。1994年4月 |

|

| アプトいちしろにはアプト区間の補機となる電気機関車の車庫がある。1994年4月 |

|

| アプトいちしろ-長島ダム間補機ED90。1994年4月 |

|

| 直流1500Vの1989年に3両製造された機関車でパンタグラフは1基だけ。1994年4月 |

|

| 道を登って補機区間を俯瞰できるところまで行ってみた。1994年4月 |

|

| 機関車3両と客車3両という編成。1994年4月 |

|

| アプトいちしろから乗車する列車の到着、わかり難いがDD20重連の編成にED90重連の補機が付き4重連となっていた。1994年4月 |

|

| その先でもすれ違い、こちらは制御客車にヘッドマークが付いてなかった。1994年4月 |

|

| この列車は長い編成で展望客車も連結されていた。1994年4月 |

|

| 風情のある待合室の土本駅。1994年4月 |

|

| 到着した千頭駅には無蓋貨車を連結した貨物編成が待機していた。1994年4月 |

|

| 本線に戻るが2020年五和駅を改称した合格-神尾間に門出駅が開業。一帯でKADODE OOIGAWAという観光施設となり、駅もレストランや土産店を併設する大きな建物となっている。2024年2月 |

|

| こちらの屋根の下ににC11 312が静態保存され神社のご神体の様になっている。2024年2月 |

|

| 15時台の3本目の上り蒸気機関車をこの辺りで撮ったあと、次に金谷方面へ向かう列車は18:46まで無かったが、この施設があったのでゆっくりできた。 KADODE OOIGAWA内にクラフトビールがある店も入っていて、島田市の193VALLAY BREWINGのビールやパンが黒いKADDE BURGERや緑茶フライというメニューがあった。2024年2月 |

|

| 暗い時間帯にはライトアップされる。2024年2月 |

|

| KADODE OOIGAWAも18時に閉まり、待合室は開いているが機関車の近くに佇んでいた。 手前には合格祈願の絵馬が沢山掛かっていて、風が吹くと一斉に揺れて音がする。2024年2月 |

|

| レストラン越しにC11 312を見ながら、金谷に戻る到着する列車を撮影。2024年2月 |

写真の無断転載を禁止します。