|

| マン島のほとんどの交通機関に乗り放題の”GO explore”1日用£19(約\3,400)、3日用£39(約\7,000)で5日、7日用もある。購入場所にもよるかも知れないが3日用はICカードで1日用はQRコード付きのレシートだった。 |

|

| Derby Castleに券売所があるがこちらでは3日券は販売されていなかった。 |

|

| Derby Castleに着き最初にやってきた列車はNo.22。 |

|

| この列車の後ろには無蓋貨車が連結され、大きなポリタンクらしい物が2つ積まれていた。 |

|

| 駅で乗客を下ろした後、そのままバックしてきて車庫に入っていった。 この2軸貨車No.10も1898年製という年代物だった。、 |

|

| その後、同じNo.22がトレーラを牽引して出てきて、2つのポイントの間て貨車を切離して駅に入ってきた。 |

|

| 電車はトロリーポールの向きを変えすぐに折り返す。 ちょうど馬車軌道の出発時刻近くで馬車鉄道と電車の並びが見られた。 |

|

| 機回しする様に反対側に回って連結、こちらのトレーラは1899年製。 |

|

| そしてトレーラを前に推進運転で乗り場に入って来た。 |

|

| 馬車軌道の客車と電車の並び。 軌間はどちらも3フィート(914mm)であるが線路はつながっていない。 |

|

| 乗降口が片角にある独特なスタイルの電車。 |

|

| ステップを上がった所ところに運転台がある。 マスコン、ブレーキハンドルとも取り外し式の様であった。 |

|

| 窓上にブレーキ用空気圧力計があるが速度計はみられない。 晴れて暖かい日だったので、開放的なトレーラの方が人気があった。 |

|

| 乗降口の床端は円弧を描くカーブになっていて、扉もあるが開いたまま走っていた。 |

|

| その先に客室があり、車内は転換クロスシート2+2配列が基本で、両端は運転室との仕切を背にした3人掛けと1人掛けの座席がある。 |

|

| 屋根も木製でダブルルーフになっていて、それぞれに桁が渡っている。 運転席との仕切扉は右寄りにオフセットしていて、その扉にだけ窓がある。 |

|

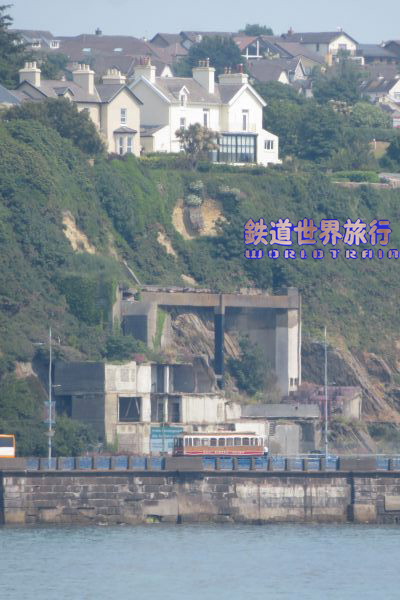

| Derby Castleを出ると海岸線沿いにカーブしながら勾配を登り、ダクラスのプロムナードが遠くに見える。 |

|

| 海岸線から離れる前、岬の眺めが美しい。 Derby Castleの駅以外は複線となっている。 |

|

| 窓は降下式で上の部分が開く、カーブした石橋を渡ると間もなくLaxey。 |

|

| Laxeyを起点とするスネッフェル登山鉄道の電車が停まっているのが見えた。 |

|

| スネッフェル登山鉄道で山頂を往復してLaxeyに戻ってくるとマン島電気鉄道のNo.22も1往復して、再びDerby Castle方面からやって来るところだった。 |

|

| 暑い日だったこともあるのか、正面にある乗降扉は開けたまま走っていた。 No.22 Winter Saloonと呼ばれるタイプで1899年に造られた。 |

|

| 乗降口は前方の右側となる対角線上に2ヶ所だけあり、左側前寄りからは窓が並んでいる様に見える。 |

|

| 先程と同じNo.48のトレーラを牽引していた。 |

|

| Laxeyにあった引込線に停まっていたNo21の編成。 |

|

| 塗り分けは違うがNo.21もWinter Saloonで1899年製。 |

|

| 後ろのトレーラはNo.44は2代目でで1930年製。 |

|

| 横から見ると直線的で、通路が無く車内幅全体にわたる転換クロスシートが並んでいる。 |

|

| No.21+No.48の編成が本線に戻る入換作業。 |

|

| その都度ポールの向きを変える必要がある。 架線は直流550V。 |

|

| 短いがスネッフェル登山鉄道と平行し3線状態となる区間がある。 |

|

| 帰りの列車を待っているとNo.1の電車が来た。 |

|

| No.1の運転台はオープンデッキとなっているが、乗降口は同じく右前の角にある。 |

|

| 車内は板張りのロングシート。 |

|

| 出入りする扉は引き戸で中心線上にある。 |

|

| 扉部仕切の上部は半円形になっていて戸窓も半円形、仕切右側上部にはテールランプ用のボックスがあり、その下に小さめな窓がある。 |

|

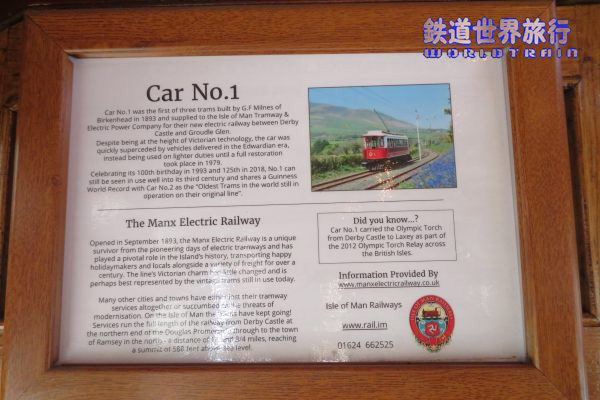

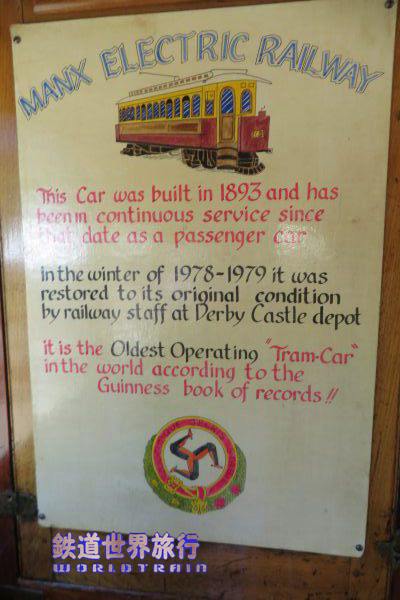

| 電車の各車両にはこの車両とマン島電気鉄道を説明するプレートが付けられている。 |

|

| さらにこの車両には手書き風の大きなプレートが取り付けられ、この車両が1893年に製造されNo.2と共に世界最古の運行中の路面電車としてギネスブックに登録されている事が書かれている。 |

|

| 屋根は船底の様に曲線的な梁が並び美しい。 ダブルルーフで車内照明の白熱灯が千鳥状に並んでいる。 |

|

| スネッフェル登山鉄道の電車をみながらラクシーを後にする。 |

|

| 小窓がある右側最前列に座る事ができた。 |

|

| No.6とすれ違い、乗車口側になるので下の方まで良く見える。 |

|

| 窓は降下式で上辺がアーチ状、間に2本保護棒が通っている。 窓のすぐ上には鏡が斜めに取り付けられていて、座った状態では反対側の車窓が映り、その上のダブルルーフ間からも少し青空が見える |

|

| 仕切の戸窓からも外が見え眺めの良い場所だった。 |

|

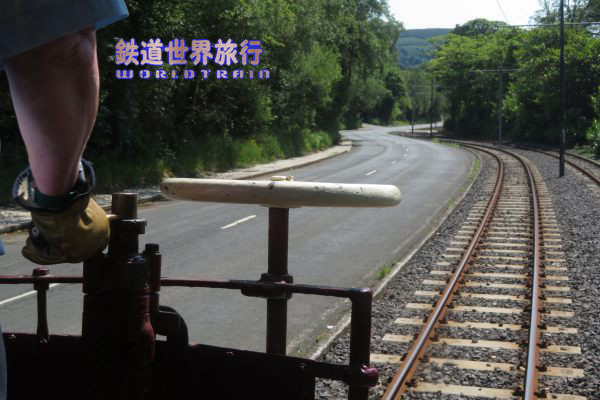

| 戸窓から見た運転士の背中越しの前面展望、オープンデッキで柱も無いので見通しが良い。 ブレーキの圧力計は後ろ寄りの側面にある。 |

|

| Groudle Glenからダグラス(Derby Castle)の区間が1893年に開業した最初の区間である。 |

|

| 下り坂でのブレーキ操作に目が行く。 |

|

| 海岸沿いであるが起伏が多い。 |

|

| 復路のハイライトは遠くに見えてくるダグラスのプロムナード。 |

|

| 到着時は合流ポイントの手前で停車して到着。 乗客を下ろした後トレーラを切り離す |

|

| 牽引してきたトレーラはNo.42、初代は動力車化され改番され空いた番号が付けられているので、No.48よりも新しく1903年製。 車掌が検札できる様、両サイドに全長にわたるステップが延び、柱の外側に手摺が付いている。 |

|

| ポイントの先で折り返し転線。 |

|

| 反対側に回って再び折り返してトレーラの方へ向かう。 |

|

| No.1のサイドビュー、台車は外側に寄りでオープンデッキの下に車輪がある。 |

|

| ゆっくりとトレーラに近付いて連結。 |

|

| 写真はNo.5とNo.44であるが、連結はドローバー式で、リンクが付いたレバーでピンを操作でき、安全のためにチェーンでも結ばれる。 |

|

| それから推進運転。 |

|

| 先の方へ道路沿いに歩いて、出発する列車を狙う。 |

|

| 海岸沿いの歩道からNo.1の編成を見送った。 |

|

| 翌日もスネッフェル登山鉄道に乗りたくLaxeyまでを往復。 車両はNo.5で昨日の往路/復路とも違うTunnel Carというタイプの車両に当たった。 |

|

| No.1、No.2より1年新しい1894年製の電車で運転室は囲われ、正面の窓は1枚物になっている。 |

|

| 運転台は最初に乗ったNo.22と同じ様なレイアウトで、前面窓の上に空気圧力計がある。 |

|

| 車内は転換クロスシートで、ゆったりとした1+2配列、屋根はNo.1と同じ様に曲線状の梁が連なっている。 |

|

| 車両中程に仕切があり、仕切壁に背もたれが付いた形で固定シートがあり、この仕切を境に列の配分が変わるので通路が斜めになっている。 |

|

| 新製時はロングシートで1932年に禁煙/喫煙を分ける仕切を設け、転換クロスシートに改装された。 |

|

| 改装後とはいえ90年以上という年代物の転換シート。 |

|

| ここまで1往復乗って来た馬車鉄道が窓から見える。 |

|

| 馬車鉄道と別れDerby Castleを後にする。 |

|

| カーブで振り返るとトレーラを見る事ができた。 |

|

| 窓の上には下向きの鏡があり、反対側の車窓が映る。 |

|

| 下車するLaxeyで反対方向へ向かうNo.21の電車とすれ違いになった。 |

|

| Laxeyから電車が終点Ramseyまでとスネッフェル登山鉄道で山頂までの往復のタイミングが合う様でダグラスに戻る列車もNo.5の編成になった。 |

|

| ちょうど、次のスネッフェル登山鉄道も下りてきて古典電車の並走となった。 |

|

| 側線にはNo.21が停まっていて、3台並びが見られた。 |

|

| 行きと同じ編成なので、今度は後ろのトレーラNo.40に乗車。 |

|

| 両サイドの柱にあるピンを中心に、背もたれが反転する転換クロスシート。 |

|

| 天井はダブルルーフで、両サイドに並ぶ支柱間にはシャッターの様にロール状に収納された雨避けが下がる様になっている。 |

|

| 後ろの窓も見られる最後列の席に座れる事が出来た。 |

|

| 進行方向左側は上にテールランプのスペースがあるので窓が小さく、ハンドブレーキのハンドルがある。 |

|

| これまで見掛けなかったNo.2とすれ違った。 |

|

| トレーラは前日No.1が牽いていたNo.42だった。 |

|

| 側面はオープンで柵や鎖もないのでスリルがある。 |

|

| カーブで前方の電車を狙ったが少ししか見えなかった。 |

|

| 海側の眺めは特に良い。 |

|

| Derby Castleに到着後、機まわしを見る。 No.5はオープンデッキのNo.1、2と同様に縦長の窓が並んでいる。 |

|

| 今回動いているのを見られたトレーラはNo.40、42、44、48と造られた年代が違う3種類のタイプに分類される様だが、何れもオープンカータイプの車両で似た様な形に見えた。 |

|

| Derby Castle駅から少し先にマン島電気鉄道の車庫がある。 |

|

| 敷地内にManx Electric Railway Museumがあるが、日曜日の午後のみの開館で見られず、外から車庫を眺めた。 |

|

| 次の日の朝も見たが、本線寄りの3線がトレーラ用の様でそちらの並びに変化があった。 |

|

| 電車は奥のスパンにまとめられている様で、No.14とNo.20が見えた。 No.20は走っているのを見たNo.21やNo.22と同形であるが、No.14はトレーラーの様にオープンカータイプの電車で、このタイプが走っているのは見られなかった。 |

|

| 昼の時間帯に除くと、トレーラエリアはNo.57、56、47が確認出来た。 No47は48と同形のオープンカータイプだが、56は密閉タイプのトレーラで、57はオープンデッキとトレーラも種類が多い。 |

|

| 宿泊したホテル前のプロムナードからもダグラス馬車軌道やマン島電気鉄道の車庫が見えた。 |

|

| Derby Castleに到着する電車も確認する事も出来た。 |

|

| 電車はNo.22で機回しで往復する様子がわかった。 |

写真の無断転載を禁止します。